1Win в России: спортивные ставки и игры казино на хороших условиях

В этом исследовании мы углубимся в тонкости спортивных ставок и игр в казино на платформе 1Win, раскрывая ее предложения, функции и уникальные характеристики. От навигации по продуманному до мелочей интерфейсу до изучения множества игровых возможностей, спортивных событий и классических опций казино — присоединяйтесь к нам и узнайте больше о 1Win Россия.

Содержание

Общие сведения о 1Win в России

1Вин, ранее известная как FirstBet, вышла на рынок ставок на спорт в 2016 году, очаровав энтузиастов своими разнообразными предложениями. В результате ребрендинга в 2018 году появилась компания 1Win, а также лицензионное предприятие на Кюрасао, что укрепило ее позиции в отрасли.

1Win букмекер может предложить вам множество опций: от обычных ставок на спорт до захватывающих развлекательных мероприятий, таких как Евровидение, и разборок влиятельных лиц. Область расширяется за счет покера и игр казино, поэтому каждый поклонник игр найдет что-то для себя.

Однако важно отметить, что, хотя 1Win БК процветает во всем мире, ее деятельность в России ограничена из-за отсутствия лицензии Федеральной налоговой службы. Вы можете использовать сайты-зеркала, которые полностью одобрены официальным представительством 1Win.

Тематические страницы посвящены таким важным вопросам, как ответственная игра, протоколы борьбы с отмыванием денег и защита данных клиентов, подчеркивая приверженность казино обеспечению благополучия игроков и конфиденциальности. Многоязычная поддержка обслуживает разнообразную базу игроков, облегчая взаимодействие на английском, русском и других языках.

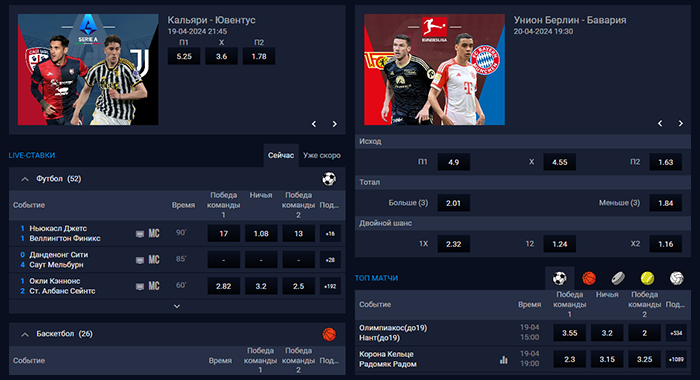

Ставки на спорт с 1Win

По сути, 1Win представляет собой универсальную платформу, предлагающую широкий спектр вариантов ставок на спорт. Хотя 1Win сайт букмекерской конторы, возможно, и не делает каких-то сверх открытий в индустрии, его конкурентоспособные коэффициенты и разнообразные предложения манят энтузиастов испытать острые ощущения.

Что касается шансов, 1Win сохраняет конкурентоспособную позицию. Пусть его маржа и не является новаторской, она находится в пределах стандартного диапазона, распространенного среди букмекерских контор. На основных рынках маржа варьируется в пределах 3–5%, тогда как на других колеблется в пределах 7–10%.

Любители футбола находят утешение в привлекательных коэффициентах 1Win букмекер, особенно на пять ведущих европейских лиг и премьер-кубков. Маржа на исходы и гандикапы колеблется в пределах 2,5-4%, что открывает благоприятные возможности для игроков. Однако для ставок на дополнительную статистику преобладает маржа в 7-8%.

Поклонники хоккея и баскетбола сталкиваются с аналогичным сценарием, где прибыль варьируется в зависимости от престижа лиги. В то время как в НБА и европейских турнирах маржа составляет 5–6%, в менее уважаемых лигах маржа составляет 7–10%. Теннисные фанаты оказываются на знакомой территории: турниры ATP/WTA предлагают маржу в 6-7%. Турниры Challenger и ITF имеют маржу в 8-10%, что удовлетворяет самые разнообразные предпочтения.

Обширное покрытие 1Win Россия выходит за рамки и охватывает до 30 видов спорта. Любители киберспорта наслаждаются удобством отдельных меню, облегчающих быстрый переход к предпочитаемым играм. Сервис прямых трансляций, хоть и не самый широкий, но обслуживает крупные спортивные мероприятия и киберспорт.

Несмотря на отсутствие подробных статистических трекеров, интуитивно понятный интерфейс 1Win сайт букмекерской конторы обеспечивает плавную навигацию для зрителей.

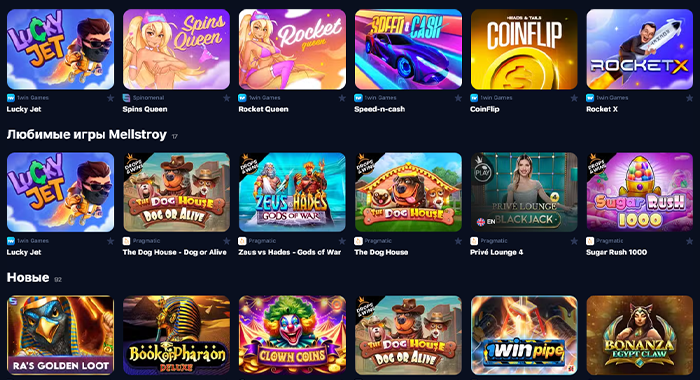

Предложения казино 1Win

1Win онлайн казино в России отличается удобным интерфейсом и стильным дизайном, открывая игрокам мир разнообразных игровых впечатлений. Адаптивный дизайн веб-сайта обеспечивает плавную навигацию, на видном месте отображаются четыре основные категории: TVBet, Казино, Live-игры и Покер.

TVBet, эксклюзивный раздел, доступный после регистрации, предлагает захватывающий игровой процесс. На главной странице расположены кнопки быстрого доступа, позволяющие мгновенно перейти к различным игровым опциям, таким как Quick Games, VSport, CybetSport и Fantasy Sport.

Рекламные баннеры на слайдере ниже освещают бонусы, турниры, акции и новые игры, соблазняя игроков захватывающими возможностями. Ссылки в нижнем колонтитуле ведут на важные разделы, включая пользовательское соглашение, подчеркивающее регистрацию казино на Кюрасао и приверженность прозрачности.

1Win казино может похвастаться богатым выбором игр от известных разработчиков программного обеспечения, обеспечивающих превосходный игровой опыт. Игроки могут насладиться браузерными играми или выбрать загружаемые приложения, доступные для устройств Windows, iOS и Android, обеспечивающие универсальность и удобство.

Партнерство с авторитетными изданиями об онлайн-гемблинге повышает честность и надежность казино, хотя отчеты независимых аудиторов не являются общедоступными. Хотя данные RTP доступны для большинства игр, приняты строгие меры для предотвращения азартных игр несовершеннолетних и ограничения доступа для жителей некоторых стран.

Живое казино улучшает игровой опыт и делает его более интересным, обеспечивая аутентичную атмосферу и процесс в реальном времени, организованный профессиональными дилерами. От классических настольных игр, таких как рулетка, блэкджек и баккара, до уникальных предложений, таких как Football Studio и Crazy Time, игроки избалованы выбором. Потоковая передача от известных студий-провайдеров обеспечивает первоклассное качество видео и звука, усиливая эффект погружения.

Благодаря широкому диапазону лимитов ставок пользователи 1Win Россия могут адаптироваться в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая инклюзивную среду как для обычных игроков, так и для хайроллеров.

Когда мы завершаем наше исследование спортивных ставок и игр в казино на платформе 1Вин в России, становится очевидным, что эта динамичная платформа действительно очень интересна. Неважно, очарованы ли вы приливом адреналина от ставок на спорт или азартом классических игр казино, 1Win поглотит вас. От захватывающих спортивных событий в прямом эфире до атмосферы игр в живом казино — возможности платформы на данный момент практически безграничны.

Присоединяйтесь к 1Win БК и ощутите острые ощущения от спортивных ставок и игр в казино в России. Приключения ждут!